Evi Lemberger im Fokus: Momentaufnahme einer Rückkehr

Durch überdachte Ladenpassagen vorbei an verfallenen Backsteinwänden und graubunten Litfasssäulen spaziert die Figur, um sich alsbald augenscheinlich in der Menge zu verlieren. Aus der Masse heraus beobachtet nun der urbane Wanderer das soziale Geschehen und entdeckt in scheinbar bizarren Banalitäten wie Graffitis oder verwitterten Dachgiebeln eine eigene Poesie. Wie Evi Lemberger.

Denn wie der Flaneur der Literatur des 20. Jahrhunderts streifte die Oberpfälzer Fotografin jahrelang mit ihrer Kamera durch die Welt – und entdeckte das Besondere im Alltäglichen. Motive in Perspektive, die auch außerhalb des Bildes ihre eigene Poesie entfalten. „Das kann die Fotografie nämlich auch und vor allem: Geschichten erzählen und Menschen zum Träumen animieren.“

Von der weiten Welt in die Weiten des Waldes

Für, wegen oder Dank der Fotografie arbeitete sie in den größten Metropolen und entlegensten Orten der Welt, lebte in Großbritannien, der Ukraine, USA, Indien, Bangladesch, Südafrika, Israel und auf den Kanaren. Evi Lembergers Arbeiten wurden in New Yorker Galerien ausgestellt, renommierte deutsche Verlage druckten ihre Fotos und Reportagen.

Nun ist sie wieder zurück in der Oberpfalz. Warum? Weil sie sich nach Jahren in der Ferne nicht mehr in der Fremde sein wollte, sondern wieder in der Heimat. Und zwar in Lam, im Landkreis Cham – tief im Oberpfälzer Teil des Bayerischen Waldes kurz vor der tschechischen Grenze.

Aber von vorne: Nach dem Abitur verlässt die Wirtstochter Evi Lemberger das kleine Dörfchen mit nicht mal 2700 Einwohnern. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr in einer Schule für Kinder mit Behinderung im südenglischen Bristol studiert die heute 36-Jährige Fotografie in London. Anschließend reist sie durch die Welt, immer mit der Kamera im Anschlag und neuen Fotoprojekten im Kopf. Ein Stipendium macht das Studium der Dokumentarfotografie am International Center oft Photography in New York City erst möglich.

Die Oberpfälzerin mag Metropolen, der Anonymität und der vielen Möglichkeiten wegen. Doch merkt sie auch, dass die urbane Hektik und der Drang, Träume zu jagen, sie verändern: das Leben ist teuer, die Zeit und auch der Raum, eigene kreative Projekte umzusetzen sind knapp und werden knapper.

„Das Schöne ist, dass man hier im Dorf das Kulturleben aktiv gestalten kann. Du kannst echt was bewegen.“Evi Lemberger

Evi Lemberger versucht in ihren Fotos das Besondere im Alltäglichen zu finden. Foto: Oberpfalz Marketing | Johannes Zrenner

Evi Lemberger versucht in ihren Fotos das Besondere im Alltäglichen zu finden. Foto: Oberpfalz Marketing | Johannes Zrenner

Im August 2012 kehrt Evi Lemberger das erste Mal ganz zurück in die Oberpfalz, zieht wieder in das Elternhaus, dort wo auch ihre Großmutter lebt. Zusammen schreiben sie ein Kochbuch. Nachdem ihre Oma stirbt, verlässt Evi erneut ihre Heimat, um in Halle ihren Master zu machen und ihren Stil in Fuerteventura sowie Tel-Aviv weiter zu entwickeln. Doch ganz ohne Lam kann sie nicht, nie. Es zieht sie immer wieder zurück in den Bayerischen Wald.

Zu ihrem Lebensmittelpunkt allerdings wird das Dorf erst wieder 2018, als sie ihr eigenes Fotostudio mitten im Ort am Marktplatz eröffnet – D’Kadei. Seit sie wieder zurück ist, prägt Evi das kulturelle Leben in Lam.

Seit ihrer Rückkehr hat sie nicht nur einen Postkartenwettbewerb „für die ganzen tollen Fotografen hier“ initiiert, sondern auch Musik- und Kino-Events veranstaltet sowie einen Kulturverein gegründet. „Mal sehen, wo die Reise noch hingeht“, sagt Evi Lemberger und blickt schweigend aus dem Fenster ihres Ladens auf die regennasse Straße, irgendwo da draußen hinter den Wolken der Osser und der Wald.

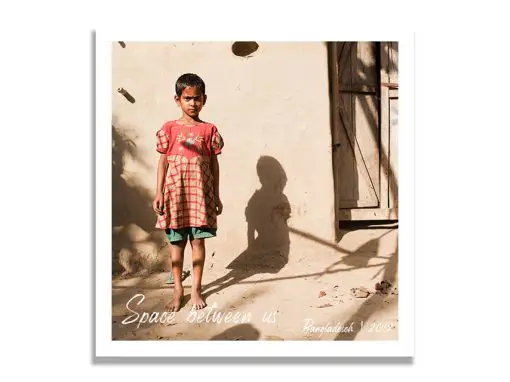

Polaroid-Projekt über das Erwachsenwerden - von Evi Lemberger

Hunderte von Polaroidfotos sind in Evi Lembergers Studio D’Kadei in Lam archiviert. Denn egal wo auf der Welt sie gerade arbeitete, Bier trank, surfte, studierte, ausstellte oder einfach nur lebte, ihre Sofortbildkamera war eigentlich immer mit dabei. Und mit dieser hielt sie so ziemlich alle persönlichen Begegnungen auf dieser Welt fest.

Für das Jugendmagazin Jetzt.de nahm sie Kontakt zu den alten Bekannten auf und wollte wissen: „Was geschah seit dem Bild?“

Für oberpfalz.de hat Evi aufgeschrieben, wie dieses Projekt sie prägte, welche Momente sie für immer festhält, seit sie in den frühen 2000er-Jahren den ersten Film in diese Kamera eingelegt hat, und warum sie heute in Lam keine Polaroidbilder mehr schießen muss …

Von Valentin, meinem damaligen Kurzzeitfreund, machte ich noch ein Polaroid, kurz bevor er mich verließ. Das war das letzte Bild, das ich mit der Intention schoss, Menschen zu fotografieren, denen ich auf meinem Lebensweg begegnete. Ende 2018, als ich mein Fotostudio in Lam gründete. Es war keine bewusste Entscheidung, sondern passierte. Ich hatte keine Lust mehr und vergaß viel zu oft meine Kamera. Vorher fotografierte ich fast alle, immer, egal ob ich sie seit fünf Minuten kannte, seit einem Bier oder einen Lebensabschnitt mit ihnen teilte.

Mein damaliger Freund Leif hatte mir 2005 diese Sofortbildkamera geschenkt. Ich wusste nicht genau, was ich damit machen sollte und hatte dann die Idee, möglichst alle Menschen, die ich traf, mit ihr zu dokumentieren. Drei Infos sollten sie mir auf ihr Bild schreiben: Name, E-Mailadresse und Geburtsdatum. Sonst nichts.

In London fotografierte ich meine Mitstudierenden manchmal einmal, manchmal zweimal. Als hätte ich Angst, die Polaroids könnten mir verloren gehen. Ich könnte die Menschen vergessen. Dann, 2006, Portugal, Spanien, Backpacking, genau kalkulierend, dass mir die Polaroidpäckchen bis zum Schuss meiner Reise reichen würden. Oder auch Moskau, Bangladesch und Indien. Keine Ahnung, wie viele Filme ich in meinem Gepäck hatte, aber es waren genügend, um all die unzähligen großartigen Menschen, die ich dort traf, zu fotografieren.

Und jetzt bin ich zuhause und es ist vorbei …

Evi Lemberger versucht in ihren Fotos das Besondere im Alltäglichen zu finden. Foto: Oberpfalz Marketing | Johannes Zrenner

Evi Lemberger versucht in ihren Fotos das Besondere im Alltäglichen zu finden. Foto: Oberpfalz Marketing | Johannes Zrenner

Einen Grund für die Rückkehr gibt es nicht und Romantik ist schön, aber kein genügend guter Grund für so eine Entscheidung. Auch liebte ich all die Orte und deren Menschen. London, New York, Moskau, Bristol. Tel Aviv, Jeffreys Bay, Halle, Leipzig. Ich würde sonst was dafür geben, mich dorthin zu zaubern, für einen Tag oder für länger, an diese Orte zurückzukehren und in einem Mix aus Erinnerung und Erleben durch die Straßen zu wandeln. Vergangene Freundschaften für einen Moment wieder aufleben zu lassen.

Ich habe dort wunderbare Momente gesammelt. Mit Laila Kaffeetrinken an der Themse, mit Leif Eislaufen am Roten Platz, mit Mads beim Versuch, Geld am Charging Bull in New York zu verdienen, um es dann für billige Partys in Brooklyn auszugeben. Adnan und ich, illegal Bier auf dem Dach trinkend, nachts durch Old Dhaka streifend. Maria und ich in Tel Aviv mit viel zu viel Kameraequipment, versuchen den Flug nach Hause zu erreichen. Und Laila, Asmita, Alka, Olga, Heike. Rufus. Surfen in Jeffreys Bay und mit Jakob blaues Fluoreszenz-Meer bestaunen, aus der Wohnung von Freunden in Moskau ausgesperrt werden und dafür mit Elena russisches Weihnachten feiern und Polizisten bestechen. Mit James Kricket schauen und einen Kater auskurieren. Sara und ich zu Drum ’n’ Bass tanzend. Über den Dächern von Jaffa Sterne anschauen.

Aber London zeigte mir auch die schlechtesten Seiten an mir. Viel zu viele Menschen auf zu wenig Raum. Ich war ruppig. Ungeduldig. Unfreundlich. Bristol wäre meine Heimat geworden, trotz des schlechten Wetters im August, wäre da nicht der Humor und die Idee von Freundschaft, die mich im Kleinen fremd werden ließ, gewesen. Die Stadt Moskau machte mich zu jemandem Ängstlichen, den ich so nicht kannte. Zu viel politische Irrationalität und ihre schier unendlich langen Straßen. Und New York mit den ewig nach den Sternen greifenden jungen Träumern, mit denen ich nicht mithalten konnte, wollte. Die Insel Fuerteventura mit ihrem Strand und der beharrlichen Sonne. Und Halle, die kleine Stadt an der Saale – fast perfekt –wunderschöne Wohnung, ich konnte klettern, ins Kino gehen und schwimmen. Und hatte liebe Menschen gefunden.

Es war nur einfach zu weit weg, von daheim. Meinen Eltern, die nicht jünger werden.

Evi-Lemberger-Fotografin-Lam-Werkschau-8

Für ihr Abschlussprojekt „Between then and now“ fotografierte Evi Lemberger im Bayerischen Wald. Die Bilder wurden in London und New York ausgestellt.

Nur durch den Gegensatz lernt man zu schätzen, was einem wichtig ist. Was man ist. Eine Identifikationstheorie aus der Soziologie. Ich war noch nie ein Mensch, der viel Input braucht, sei es Pop oder Kunst. Ich gehe jedem Wettbewerb aus dem Weg und mag es tatsächlich, mit Menschen zu tun zu haben, die nicht so sind wie ich und vor allem auch nicht das Gleiche machen wie ich. Was ich brauche ist viel Platz, sowohl physisch als auch psychisch, um meine Ideen wahr werden zu lassen.

Lam ist eine Gemeinde. Sie hat eine Schule, einen Kindergarten, zwei Schuhläden, einen Optiker, einen großartigen Minibaumarkt, Ärzte, Schreibwaren, einen Radladen, viele Wirtshäuser, seit ein paar Jahren keine Bar mehr, dafür ein Schwimmbad, Berge und vor allem Wald und Platz. Ich grüße fast jeden, ich gehe in das Haus meiner Nachbarn und lade mich selbst zu einem Kaffee ein und ich tratsche genauso über andere wie sie über mich, und wir alle wissen, dass es ein liebevolles Kümmern auf sehr ruppige Art und Weise ist. Zur Postfiliale im Kaufhaus gehe ich zwei Minuten und stehe nicht in der Schlange, der längste Weg durch das Dorf dauert für mich 20 Minuten und sollte jemand mich mal beim Autofahren stören, lasse ich den Grant nur an mir selbst aus, weil alles andere macht man nicht. Wenn meine Freunde und Familie meine Ausstellungen besuchen, tun sie es zumeist aus Liebe zu mir und nicht wegen der Kunst, und wenn wir uns treffen, geht es um vieles, aber am wenigsten um einen selbst.

Am Ende vom Marktplatz, maximal 100 Meter entfernt von dem Wirtshaus meiner Eltern, bin ich stolze Besitzerin eines Fotogeschäftes, das früher einmal eine Gärtnerei war und eigentlich kein Laden ist, weil es keine Öffnungszeiten gibt und ich nichts verkaufe. Ich fotografiere hauptsächlich Menschen. Passbilder, Hochzeiten, Familienporträts. Manchmal erstelle ich Webseiten, fotografiere für Unternehmen. Ganz selten mache ich meine Kunst. Und nur, wenn es mir besonders am Herz liegt, etwas Journalistisches. Früher hätte ich das nie gemacht – kommerzielle Arbeit. Momentan liebe ich es – mit Menschen zu arbeiten, zu sehen wie sie sich während des Shootings auf meine Ideen einlassen und sich freuen, wenn sie die Bilder sehen.

Nicht ganz so viel Ruhm, aber viel mehr Freude.

Klingt pathetisch, ist aber so.

Was das Ankommen jedoch definiert, zumindest für mich, dass das, wo man ist, nicht in Frage gestellt wird.Evi Lemberger

Evi Lemberger versucht in ihren Fotos das Besondere im Alltäglichen zu finden. Foto: Oberpfalz Marketing | Johannes Zrenner

Evi Lemberger versucht in ihren Fotos das Besondere im Alltäglichen zu finden. Foto: Oberpfalz Marketing | Johannes Zrenner

München ist für mich meine zweite Heimat. Es ist nah genug an zuhause und gibt mir das, was ich nicht in Lam habe. Und das ist nicht wirklich viel mehr. München definiert sich durch meine Freunde, meine Arbeit und meine wunderbaren Kollegen, der Isar, den Kinos und den Lokalen wo ich bis spät in die Nacht über alles und nichts reden kann (hierbei sprechen wir von Corona-Lockdown freien Zeiten).

Ja, es ist nicht immer einfach und manchmal wünschte ich mich in mein altes Leben zurück, um das zu machen, was ich sehr gut kann, mich an einem mir fremden Ort einleben und aktiv Themen suchen, anstatt nur die Zeitung zu lesen. Doch dann erinnere ich mich wieder an die Zeit an den fremden Orten, in der die Fremde nicht mehr fremd war und man sich fragte, was noch kommen würde und wohin es gehen würde.

Ich glaube nicht an die komische Phrase des „Ankommens“. Aber einfach nur wegen der Arroganz, des absoluten Anspruches, nicht wegen des Festlegens. Was das Ankommen jedoch definiert, zumindest für mich, dass das, wo man ist, nicht in Frage gestellt wird. Man sich nicht die Frage stellt, wohin es als Nächstes geht und sich stattdessen auf das konzentriert, was im Hier und Jetzt ist.

Wenn das das „Ankommen“ definiert, dann bin ich angekommen.

Wenn ich mich an besondere Momente nach dem Polaroid erinnern müsste, wäre das einer von ihnen: 2012 blieb ich für ein Jahr im Wald, weil meine Omi, die mich halb aufzog und so herb wie liebevoll war, alt wurde und mein damaliger Freund kurz vor seinem Examen stand und wir zusammenziehen wollten. Jeden Tag um 15 Uhr tranken meine Omi und ich Kaffee, redeten, arbeiteten gemeinsam an einem Kochbuch – was auch sonst in einer Wirtsfamilie.

In dieser Zeit beendete mein damaliger Freund die langjährige Beziehung und meine Großmutter starb. Ich verließ Lam, kehrte 2015 wegen meinem Vater zurück, der krank war, und ging wieder. Ich lebte in Halle, Fuerteventura, Tel Aviv und Südafrika. Ich bin froh, dass ich damals nicht angekommen bin.

P.S. Warum ich jetzt keine Polaroids mehr mache? Vielleicht, weil ich weiß, dass die Leute um mich herum bleiben und ich sie vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber doch irgendwann mal sehen werde.

Zum Glück (zurück)

Evi Lemberger ist Teil des Projekts „Zum Glück (zurück)“. In dieser 18-teiligen Serie stellen wir Oberpfälzer vor, die ganz bewusst nach einem Blick über den Tellerrand und einer Zeit außerhalb der Region zurückgekehrt sind.

Gefördert durch Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Als Kind der 80er konsumierte das damalige Army Brat so ziemlich alles, was die Kinoleinwände zwischen der good ol’ Oberpfalz und Fort Knox so hergaben. LADY OSCAR, und DIE DREIBEINIGEN HERRSCHER stellten die Weichen für ihr Berufsleben: Nach einem Volo frönte sie den Film- & Literaturwissenschaften in Berlin und arbeitete für verschiedene Medien.